Angelo Mariani de son vivant souhaitait posséder dans son appartement de la rue Scribe à Paris une représentation physique des personnes qu’il avait coopté dans son premier cercle. Pour cela, il demanda à Théodore Rivière de réaliser son souhait. Ainsi au fil du temps, ce dernier sculpta les dites personnes, afin de les proposer sous forme de statuettes en premier lieu à Angelo Mariani puis ensuite aux intéressés.

Dr :Théodore Louis Auguste Rivière (1857-1912). Portrait d’Angelo Mariani (1838-1914).

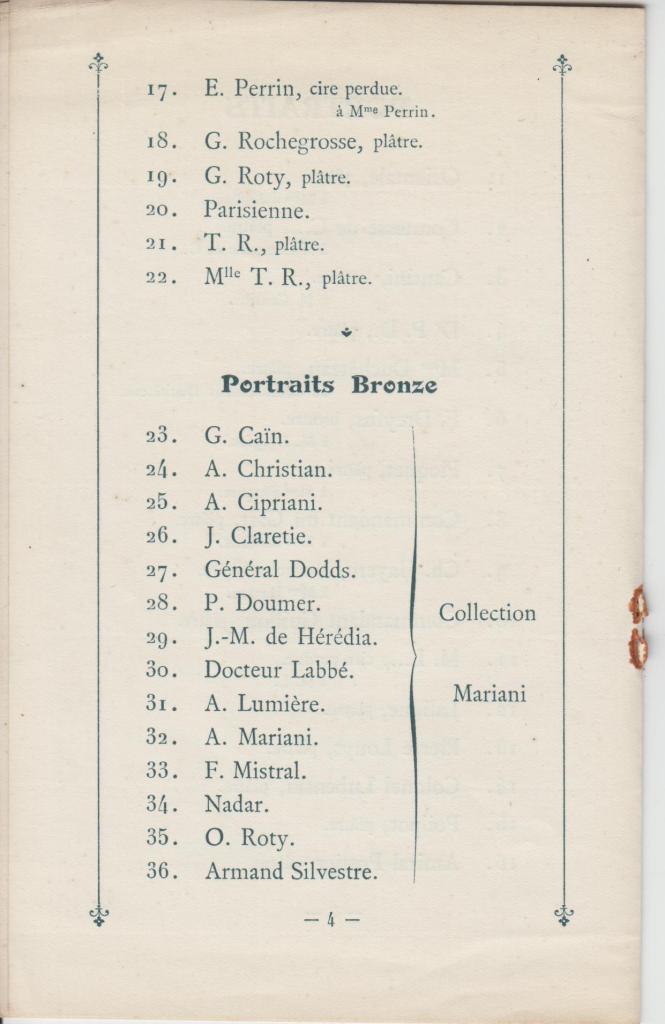

À ce jour, en 2024 ce sont plusieurs dizaines d’œuvres qui ont déjà identifiés (plâtre, marbre et bronze) réalisés entre 1890 et 1912. Voyons ainsi une liste partielle de la trentaine de statuettes de 35 cm.

Ces oeuvres représentaient, Théodore Rivière lui-même, en premier lieu

(1857-1912). Autre figurine d’Angelo Mariani (1838-1914).

. Plâtre. Paris, musée Carnavalet.

mais aussi Georges Caïn, Jules Cantini, Arthur Christian, Amilcare Cipriani, Jules Claretie, Jean-Louis Conneau dit André Beaumont, Pierre Delbet, Alfred-Amédée Dodds, Paul Doumer,

(1857-1912). Portrait de Paul Doumer (1857-1932).

. Plâtre. Paris, musée Carnavalet.

Dreyfus dit l’avocat en réalité Maître Fernand Labori, Jean-Henri Fabre, Charles Floquet, Loïe Fuller,

(1857-1912). Portrait de Loïe Fuller artiste américaine (1868-1928).

Plâtre. Paris, musée Carnavalet.

José Maria de Heredia, Dr Léon Labbé,

(1857-1912). Portrait du Docteur Léon Labbé (1832-1916). Plâtre. Paris, musée Carnavalet.

René Lalique, Pierre Louÿs, Antoine Lumière, Angelo Mariani, Mireille, Frédéric Mistral, Félix Nadar, Xavier Paoli,

(1857-1912). Portrait de Xavier Paoli (1833-1923),

cousin d’Angelo Mariani et chef de la police nationale. Plâtre, musée Carnavalet, ( Musée des Beaux-arts de la ville de Paris).

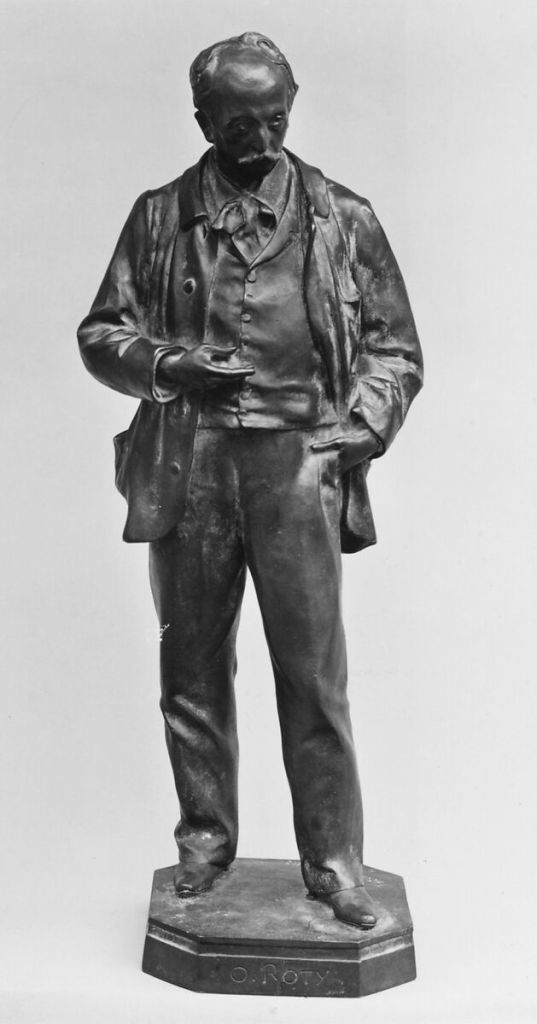

Louis Pasteur, Eugène Perrin, Théophile Poilpot, l’amiral Édouard Pottier, Georges-Antoine Rochegrosse, Alice Rivière, Oscar Roty,

(1857-1912). Portrait d’Oscar Roty (1846-1911), sculpteur. Bronze. Paris, musée Carnavalet.

Mme Oscar Roty, Jules-Charles Roux et Paul-Armand Silvestre que l’on peut observer pour la plupart de nos jours au musée Carnavet à Paris suite à un don dans les années trente de Jacques Mariani. Ce fils d’Angelo Mariani ne faisait qu’imiter son père qui avait déjà fait cadeau au Metropopolitan Museum de New York en 1902 de la même série de ces statuettes. Mais cette fois-là en bronze. Il existe un autre lieu où se trouvent plusieurs figurines produites par Théodore Rivière. Soit le Maryhill Museum of Art à Washington D.C aux E.U. Elles furent réunis par Alma de Bretteville Spreckels (en réalité Alma Charlotte Corday le Normand de Bretteville (1881-1968), passionnée aussi d’Auguste Rodin).

Peut-être qu’un jour prochain ces quatre entités culturelles proposeront en commun une rétrospective temporaire internationale réunissant toutes leurs œuvres de Théodore Rivière pour le plaisir des amoureux des arts…

Pour aller plus loin : Colette Dumas, Monographie de Théodore Rivière (1857-1912), thèse de doctorat Histoire de l’art et archéologie sous la direction de Luce Barlangue, Montpellier, Université Paul Valéry, 1997 et Anne Pingeot, Antoinette Le Normand-Romain, Laure de Margerie, Musée d’Orsay, Catalogue sommaire illustré des sculptures, Paris, Réunion des musées nationaux, 1986. Sans oublier le fait qu’il existe un fonds Théodore Rivière au musée d’Orsay sous la forme d’un inventaire analytique détaillé établi en 2015 par Jacqueline Henry, chargée de mission et publié sous la direction de Nadège Horner, chargée d’études documentaires Musée d’Orsay.

N’oublions pas enfin que Théodore Rivière toujours pour le compte d’Angelo Mariani réalisa entre autre La Déesse de la coca,

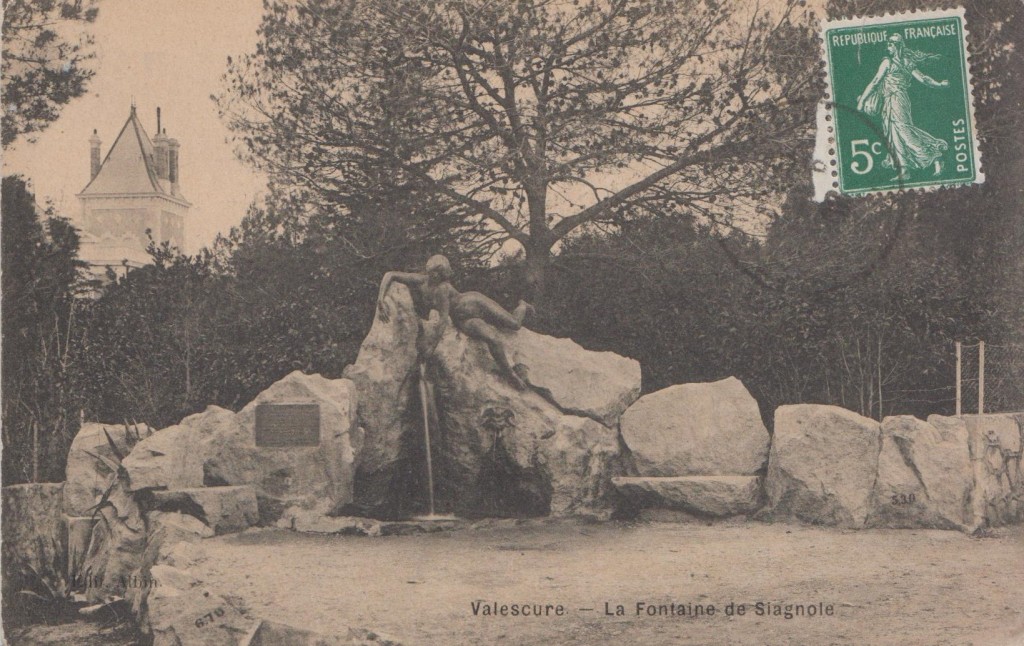

ou bien encore la magnifique Siagnole dite la Sirène ou Nymphe pour une fontaine et inaugurée le 27 février 1905 à Valescure, commune de Saint-Raphaël (Var). Soit, il y a exactement 119 ans. À ce titre cette cité varoise qu’il portait dans son coeur (tout comme Angelo Mariani) lui rendra bien. Avec une avenue portant son nom. Seuls Paris avec une place et Toulouse via une rue, honorerons l’illustre artiste de cette belle manière.

Quand Théodore Rivière, Oscar Roty et Angelo Mariani prenaient la pose lors de la mise en place de la Nymphe. A.D